日本酒的發展歷史

日本酒居然在西元前就有足跡了!

在土器中發現山葡萄發酵殘留的遺跡。

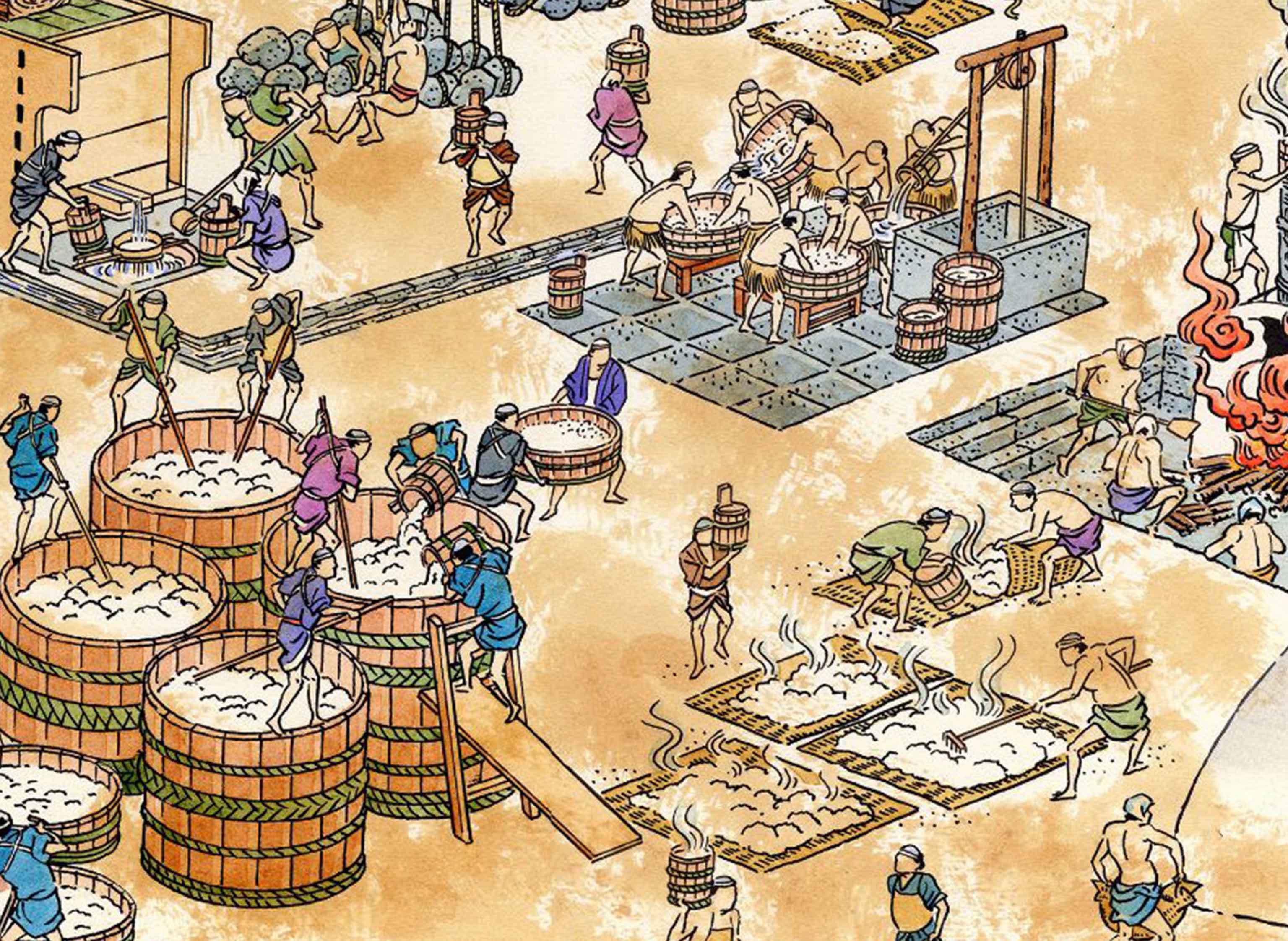

水稻農耕的發展,因此釀造酒逐漸以米為主,日本九州與近畿為當時造酒的起源地。當時的造酒過程是以加熱後的毅物,

使用口來咀嚼,讓口腔中唾液所產生的澱粉糖化酶來進行發酵作動,所以當時釀造的酒又稱為''口嚙み酒“口嚙歹酒”(KUCHIKAMI SAKE)。

造酒在國內各地開始迅速推廣,許多當代文獻上都有造酒的相關記載,當時的酒還未被稱為清酒,而是以KI、 MIKI 、 MIWA、TASHI 等名宇來稱呼。

在這個年代,酒還是被定位於祭祀神明、進貢天皇的獻上酒。因為未有濾過的動作,酒體的呈現還是以筷子來食用,被歸類在食物類别。

在這個年代,酒的釀造過程開始有了重大改變,中國所研發的麴(日本當時稱為“加無太知”)運用在釀造過程中,米麴發酵釀造法因此而普及化。在法令制度上,

專門為朝廷釀酒的體制在整理過後,設立了造酒司役所,釀造技術也因此大躍進。

除了在“延喜式”文獻裡,米、麴、水三種釀酒主要要素被記載之外,熱爛的喝法也在此時首次出現。雖然說在主要的宗教祭典與政治祭祀都有酒的存在,

但是酒在當時還並未是一般老百姓可以飲用的。

同時,寺院裡由僧侶所釀造的酒受到非常高的評價,稱為“僧坊酒”。著名的有大阪府河內長野市的 “天野酒”、奈良縣平城的 “菩提泉”等。

隨著都市的進步和商業的快速流通,酒被視為與米有相等價值的商品,並開始流通於市面。

朝廷造酒組織慢慢開始沒落,酒的釀造逐漸以寺廟、神社釀造為主。另外在京都市內,造酒屋也開始盛行,據傳當時約有342間造酒屋。

在造酒文獻中,這個年代雖沒有化學知識的存在,但麴、蒸米、水分兩次所加入的段仕法、

乳酸發酵等有明確的記載,此年代的造酒發展被稱為清酒釀造的原型體。

清酒工業興起,大桶技術的完成,讓清酒的產量大大增加,也確立了清酒工業的基本盤。專門提供朝廷清洒的僧坊酒逐漸沒落,地酒文化開始興起。

一年進行五次清酒酸造(新酒、間酒、寒前酒、寒酒、春酒),在這期間發現冬期所釀造的酒質最為安定與優秀,開始重視低溫、長期發酵概念。

導入火入れ法(低溫加熱殺菌法)增加酒的保存性、柱燒酎(酒精添加法)來調整酒的香氣奥酒質安定的確保。

由於水質對釀造有直接影響的認知,有害物質的鐵質,或對酒質有加分的礦物質水因此慢慢被重視(灘の宮水等)。

澄清酒的一般化(濾過)。杜氏制度的確立,具代表性的有岩手縣的南部杜氏、新瀉縣的越後杜氏、兵庫縣的但馬杜氏。

富國強兵政策,酒為主要徽稅對象,約佔國稅總額之 30%。明文規定禁止自家釀造。科學的進化,山廢酛 1909 年,速釀疏 1910年。

1升瓶(1800cc)的誕生。用來安定酒質而開發的法瑯質儲酒槽。

豎型精米機的開發,開始重視精米步合。

制定日本酒特定名稱(吟釀酒、純米酒、本釀造等)。

酒匠、唎酒師執照開始。

回上一頁